目 次

目 次

はじめに 1

プロローグ バビロンへの道 15

第1章 フセインの野望 26

第2章 モサドの破壊工作 67

第3章 F16戦闘機到着! 111

第4章 二つの飛行隊 144

第5章 息子たちの出撃 177

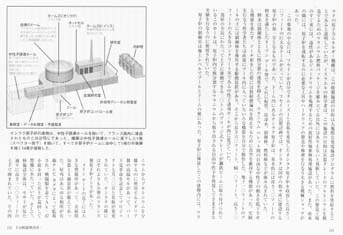

第6章 原子炉空爆! 215

第7章 全機帰還! 251

エピローグ 二〇年後の再会 279

訳者あとがき 306

訳者あとがき

この本を手にされた方が、一九八一年に実施された作戦についての本の出版がなぜ今なのかという疑問を持たれるのは当然だと思います。

この原書が最初に出版されたのは二〇〇四年の初夏で、その主なきっかけは著者の言葉にある通り、フセインによる関係者への報復を配慮してイスラエル空軍が極秘として扱ってきたこの作戦の詳細をそろそろ明らかにしてもいいのではないかという環境ができ始めていたおりに、著者がこの作戦の計画者であり指揮官であった元同空軍司令官のイヴリー在米大使にインタビューする機会に恵まれたことでした。

著作のための調査活動は二〇〇一年の秋に始められましたが、その後の二〇〇三年三月に始まったイラク戦争によってフセインは完全に失脚したため、作戦の細部や作戦関係者の氏名を伏せておくことの意味は実質的になくなりました。

わたしが初めてこの本を読んだのは出版直後で、フセインの核爆弾による国家存亡の危機に立ち向かうイスラエルの首相から直接に攻撃に参加したパイロットやその家族の姿までが、当時の国際情勢を背景として鮮明に描かれていて深く感銘を受けましたが、当時の日本の一般社会は、東西の冷戦構造下の中東世界で二〇年以上も前に起きた出来事の一つであるこの作戦について翻訳と出版が考えられる意識環境にないというのがわたしの判断でした。

しかし、その後、イランや北朝鮮が強硬に進める核開発に対して国連や国際社会が有効な手が打てないままに複雑さと混迷の度を増す世界情勢のなかで、イスラエルがかつて経験した核の脅威は今では多くの国に拡散しようとしています。そして、数年前には想像もできなかった日本の核武装の是非さえ論議されるようになりました。また、北朝鮮の日本に対する威嚇的な発言が繰り返される極東アジアの安全保障問題に関連して、わが国の言論および出版界でこのイスラエルの作戦が引き合いに出されているのをたびたび見かけます。

このような情勢を背景に見直してみると、単に軍事作戦面にかぎらず、その背景となった国際環境のなかでイスラエルが生存を賭けてあえて世界の世論に挑戦する姿などを具体的に紹介したこの著作は、現在にも通用する多くの示唆に富んだ本であり、広く関心を持っていただける内容と考えて訳出することにしました。

この本が取り上げているバビロン作戦の特徴の一つは、通常の戦争状態における作戦と違って、外交的に対立していたとしても交戦状態にない相手国および通過国の主権を侵犯して行なわれたことです。

二番目は、米スリーマイルアイランド原発事故からまだ二年後で、原子力が現代のプロメテウスの火として世界中で非常に神経をとがらせて取り扱われている時期に核施設を爆撃によって破壊するという、国際世論に一大センセーションを巻き起こすこと必定の無謀な行為であったことです。

したがって、作戦に失敗するか、または予想外の事象によって大きな巻き添え被害を出していたとするならば、イスラエルはこの作戦後に実際に世界中から受けた非難どころではない窮地に立たされたでしょう。この作戦は絶対に失敗が許されないもので、作戦指揮官の表現による「外科手術」的な正確さが要求されるパーフェクトゲームでなければならなかったはずです。

イランのシャーの没落によってF‐16戦闘機を入手することができた幸運が手伝って、イスラエル空軍は核兵器を保有していたにもかかわらず通常兵器によって、この目的を完全に達成しました。この本では、周到な準備訓練から徹底的な情報管理、作戦のモデル化とオペレーションズ

リサーチを繰り返しながら奇襲を成功させるまでの様子がよく描かれています。

また、軍事手段による究極の目的を達成するために秘密情報機関モサドが実施した情報収集や要人暗殺を含めた破壊謀略工作は、まさにスリラー小説を読んでいるような感覚に陥りますが、大国が露骨に自分の利益を追求する国際社会で小国が生存していくために手段を選ばぬ真剣な姿をうかがうことができます。

イラク戦争後に実施された国連の査察では、核兵器に関してはウラン濃縮装置用のアルミニウム パイプやイエロー ケーキ入手などの疑わしい発見があったものの、フセインが大量破壊兵器の開発を進めていたという確実な証拠は見つからず、結局、イラクの核開発はイスラエルのバビロン作戦によって実質的に阻止されたと考えることができます。

しかし、もしもあの当時にイラクが核兵器の製造に成功するか、またはその後もサダムの意図通りに開発が継続されていたならば、中東情勢は現在よりもかなり厳しく、かつ流動的なものになっていたことは明らかです。このような認識からでしょうか、この本が二〇〇四年に出版された当時の新聞や出版業界誌の書評には、攻撃直後のイスラエルに対する厳しい批判とは反対に、この作戦の意味を肯定的にとらえているものが多く、なかにはイスラエルの決断を称賛しているものさえありました。

この攻撃に対する世界の反響を紹介した「エピローグ」には、米国の外交戦略関係者のなかで、外交のオプションの一つとしてこのオシラク原子炉に対する攻撃を先制攻撃戦略のプロトタイプとして支持しているグループがあって、二〇〇二年のイヴリー駐米大使の離任パーティに出席したことが触れられています。

二〇〇六年九月一一日発行の「エービエーション ウィーク アンド スペース テクノロジー」誌ではイランの核開発関連の特集を組んで、イランや北朝鮮の核施設への軍事攻撃を多分に意識して、目標選定や地下施設破壊のための深度貫通型爆弾の開発などに関する記事がイスラエルのバビロン作戦と対比した表現とともに掲載されていますので、軍事関係者の間で純粋に軍事的なオプションの一つとして、この作戦を原型モデルとする核開発施設に対する先制攻撃案が進められていることが容易に想像できます。

また〇六年秋のイスラエルとイランをバックにしたレバノンのヒズボラとの武力紛争によって、イスラエルはかつてのサダムの核によって受けた脅威を今度はイランから深刻に実感していることは明らかでしょう。この作戦以来二五年間における主として情報処理技術を利用した軍事科学の進歩は実に大きく、今後このような作戦がふたたびどこかで行なわれるとするならば、情報収集や攻撃自体にも無人機が広く使用されるなど、作戦態様は当然に大きく違ったものとなるでしょうが、バビロン作戦はこの種の作戦の原型として軍事史にいつまでも残されることでしょう。

二〇〇六年暮れに行なわれた処刑によって「サダム フセインのイラク」は完全に幕を閉じたために、この作戦はさらに過去の物語となったように感じます。

しかし、第一、第二次世界大戦の余波のなかで大国の裏切りに遭うなどの苦難の末に、ついに自分の国を再建したイスラエル国民が、国家指導者から最前線のパイロットにいたるまで大きなリスクを冒しながらも、この作戦によってフセインの核兵器による国家存亡の危機に立ち向かったことは、のちのちまで多くの人々に知られるべき価値を持っていると私は考えます。

この翻訳書では、原本と比較してとくに航空作戦に関連した個所で詳細な表現や数字などにいくつか食い違った点がありますが、これらは著者グループの了解を得て修正したものであることをお断りしておきます。

高澤 市郎